ХЕ°®БбЦШКУЧФјәКйРЕ №«ҝӘЗ°ТӘЗуУ°УЎТ»·ЭПИҝҙҝҙ

ІОУл»Ҙ¶Ҝ(0)

ІОУл»Ҙ¶Ҝ(0)ЎЎЎЎХЕ°®Бб¶ФУЪЧФјәөДКйРЕ¶аГҙЦШКУ

ЎЎЎЎЧҜРЕХэ

ЎЎЎЎЧҜРЕХэЈ¬1935ДкЙъЈ¬МЁНеҙуС§НвОДПөұПТөЎЈГА№ъУЎөЪ°ІДЗҙуС§ұИҪПОДС§І©КҝЎЈОДС§ЖАВЫјТЎўЙўОДјТЎў·ӯТлјТЎЈПЦТСНЛРЭЈ¬¶ЁҫУЕҰФјЎЈЦшУРЙўОДјҜ Ў¶ТмПзИЛУпЎ·ЎўЎ¶Бч№вЕЧУ°Ў·ЎўЎ¶Х№ҫнЎ·ЎўЎ¶ОДС§·зБчЎ·ЎўЎ¶НьУЗІЭЎ·ЎўЎ¶ТмПзЛөКйЎ·өИЈ¬ЖАВЫјҜ Ў¶УИБҰПўЛ№ЖАҪйЎ·ЎўЎ¶әЈМмјҜЎ·ЎўЎ¶Гж¶ФУИАыОчЛ№Ў·өИЈ»ұаУР Ў¶ХЕ°®БбАҙРЕјгЧўЎ·ЎўЎ¶ЦР№ъПЦҙъРЎЛөСЎЎ·өИЎЈ

ЎЎЎЎЎ¶ХЕ°®БбЧҜРЕХэНЁРЕјҜЎ·Ј¬ЧҜРЕХэұаЦшЈ¬РВРЗіц°жЙз2012Дк9ФВіц°жЎЈ

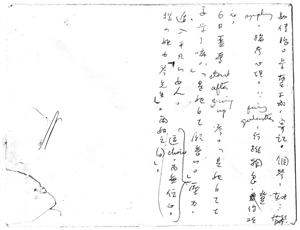

ЎЎЎЎХЕ°®БбКЦёе

ЎЎЎЎЧҜРЕХэ

ЎЎЎЎОч·ҪЖДУРР©ЧчјТТФОДЗйІўГҜөДКйРЕОӘИЛЛщЦӘЈ¬ТФУў№ъ¶шВЫЈ¬ҫНУРЖС°ШЎў·ЖҙДҪЬАӯөВЎў°ЭВЧәНОй¶ы·т·тИЛөИЈ»К®°ЛКАјНөДІйЛ№МШ·Ж¶ыөВС«ҫф»щұҫЙПКЗёцХюҝНЈ¬Г»УРИОәОҙҙЧчҙ«КАЈ¬ИҙФЪОДС§К·ЙПБфПВ·јГыЈ¬ЛщҝҝөДҫНКЗЛыРҙёш¶щЧУәНҪМЧУөДКэ°Щ·вҝТЗРөДјТКйЎЈЈЁБнНвЛыҪУөҪФјәІС·І©КҝДЗ·вРБАұөДІөівРЕәуЎ°ҝнҙуОӘ»іЎұөД·ҙУҰТІ·ҙ¶шіЙОӘјС»°ЎЈЈ©

ЎЎЎЎУИЖдНнДкЈ¬ХЕ°®БбЕВУлИЛАҙНщЈ¬ЕВҪУөз»°Ј¬ТІНщНщЕВКХөҪРЕЈЁТт¶шРиТӘ»ШРЕЈ©Ј¬јУТФЛэРҙРЕ·СКұ·СЙсЈәЎ°ОТРҙРЕЖжВэЈ¬Т»·вРЕТӘРҙәГјёМмЎЈЎұУРёцјЗХЯМНЛэөДА¬»шКұ·ўПЦЛэРҙёшПДЦҫЗеПИЙъТ»·вРЕөДІЭёеЎЈКВКөЙПЈ¬ОТПлЈ¬іэ·ЗІ»өГТСЛэЧЬұЬГвРҙРЕЎЈХвСщЈ¬ОЮВЫФЪБҝәНЦКЙПЛэөДКйРЕөұИ»¶јІ»ДЬУлІйЛ№МШ·Ж¶ыөВС«ҫф»тОй¶ы·т·тИЛөИН¬ИХ¶шУпЎЈБнТ»·ҪГжЈ¬ХЕ°®БбФЪЦР№ъОДС§К·ЙПөДөШО»ТСҫӯОЮҝЙЦГТЙЈ¬ЛэөДЖ¬ЦҪЦ»ЧЦ¶јУРІОҝјөДјЫЦөЈ¬еШВЫКЦФэЎЈ

ЎЎЎЎХЕ°®БбөДТЕЦцЦҙРРИЛБЦКҪН¬ЙъЗ°ёжЛЯОТЈ¬ЛыХыАнЛэөДТЕОпКұҝҙөҪЛОдҝЪчОДГА·тёҫЎўПДЦҫЗеҪМКЪәНОТёшЛэөДРЕЎЈКҪН¬ІўЛөЛыЧўТвөҪУРР©әҜјюЛэГ»УРІр·вЈ»ЛэЧФјәТІІ»Ц№Т»ҙОМбөҪОӘБЛЧЁРДРҙЧчЎӘЎӘәуАҙұдіЙГҰУЪУҰё¶Ў°іж»јЎұәНХХ№ЛЧФјәөДҪЎҝөЎӘЎӘ¶шНщНщІ»БўјҙЖфҝҙЗЧУСЈЁЙхЦБ№ГДёЈ©өДРЕЈЁІОҝҙЛэТ»ҫЕ°Л°ЛДкИэФВК®ИэИХАҙРЕЎЈТ»ҫЕ°Л°ЛДкЛДФВ¶юК®БщИХАҙРЕЛөЎ°ОТЦұөҪҪсДкХТ·ҝЧУЧЎ¶ЁПВАҙІЕІрҝҙДгХвјёДкөДРЕЎұЈ©ЎЈҙш·ҙ·нТвО¶өДКЗЈ¬ХвСщТ»АҙЈ¬УРР©РЕәҜө№ҝЙДЬКЗТтҙЛІЕөГТФұЈҙжПВАҙЎЈ

ЎЎЎЎХвЗйҝцОТөұДкТСҫӯЦӘөАЎЈіэ·ЗУРКВ»тХЯМ«ҫГГ»УРЛэөДТфС¶¶ш№ТВЗЈ¬ОТұЬГвҙтИЕЛэЈ¬ИГЛэёРөҪ»ШРЕөДС№БҰЈ»¶шЗТіцУЪТ»ЦЦсжіЦРДАнЈ¬ҫхөГІ»ұг¶аОК№ШУЪЛэЦшЧчөДКВ»тұрөДОДС§ОКМвЈ»ЛщТФЛэөДАҙРЕДЪИЭН¬ВіСёТ»Сщҙу¶јЙжј°ЛҪКВәНИХіЈЙъ»оЈ»өҪБЛНнДкЈ¬јёәхГҝТ»·в¶јФЪМёіж»јЎўҪЎҝө»төјЦВөДВЕВЕ°бјТөДА§ИЕЈЁТ»¶Иҫ№Ў°МмМм°бјТЎұЈ»јыТ»ҫЕ°ЛБщДкҫЕФВ¶юК®ОеИХАҙРЕЈ©ЎЈОТёшЛэРҙРЕКұұгЦ»ДЬТуЗРөШұнҙпОТөД№Ш»іЈ¬МбіцҝТЦҝөДҪЁТйЎЈ

ЎЎЎЎҫӯОТЧўҪвЈ¬ЛэёшОТөДРЕФшУЪ¶юЎрЎрБщДкҫЕФВЖрФЪМЁНеЎ¶УЎҝМЎ·ФВҝҜБ¬ФШЈ¬ЛжәуТФЎ¶ХЕ°®БбАҙРЕјгЧўЎ·ОӘГыҪбјҜіцКйЈЁ¶юЎрЎр°ЛЈ©ЎЈЈЁЙПәЈЎ¶КйіЗЎ·ФВҝҜТІБ¬ФШ№эЎЈЈ©ёГКйЦ»ёҪКХБЛОТөұДкЧФјәБф№эөЧөДёшЛэөДК®Иэ·вРЕЎЈіц°жІ»ҫГЛОТФАКФЪЖдІ©ҝНЎ°¶«ДПОчұұЎұНёВ¶ЛыКЦұЯУРјёК®·вОТёшХЕөДКйФэЈЁҫНКЗКҪН¬ЧсХХХЕөДТЕЦцјДёшЛыёёДёөДЈ©Ј¬ІўұнКҫПЈНыДЬУлДЗК®Иэ·вҫЫәПЎЈҪУЧЕУЦУ°УЎ·ўұнБЛОТТ»ҫЕҫЕЛДДкК®¶юФВёшЛэөДДкҝЁј°ЛщёҪөД¶МјтЎЈ¶юЎрЎрҫЕДк¶юФВ¶юК®°ЛИХҪУөҪЛыөДөзУКЈ¬ёжЛЯОТҫЭЛыІйәЛЈ¬ЛыКЦұЯөДКЗОТТ»ҫЕ°ЛИэДкЖрёшХЕөДРЕЈ¬ІўЦёіцЖдЗ°ёч·вПлұШКЗЛэ°бјТКұТЭК§ЎЈЛжјҙ°СОТөДОеК®Иэ·вРЕәҜФӯјюјД»№ЈәАпГжУРЛД·вРЕН¬ДЗК®Иэ·вЦШёҙЈ»УРЛДәҜЦ»УР·вМЧ¶шГ»УРРЕЎЈ

ЎЎЎЎПЦФЪҫНјУИлТФАКНЛ»№өДОТёшХЕ°®БбөДРЕЈ¬Фц¶©ҪбјҜіц°жЎЈ№ІКХЛэөДАҙРЕ°ЛК®ЛД·вЈЁ»тРнУРТ»¶ю¶МјтЎӘЎӘЛэЛщОҪөДЎ°ұгМхЎұЎӘЎӘТтКэҙОҙу°бјТ¶шЙўШэ»тОуЦГЈ¬ЦБҪсКјЦХОЮ·ЁХТөҪЈ©ЎЈөЪТ»·вРҙУЪТ»ҫЕБщБщДкБщФВ¶юК®БщИХЈ¬ЧоәуТ»·вРҙУЪТ»ҫЕҫЕЛДДкК®ФВОеИХЈЁЛэЛАЗ°К®Т»ёцФВЈ©Ј¬ЦРјдПаёф¶юК®°ЛДкИэёцФВҫЕМмЎЈАҙРЕЧо¶аКЗТ»ҫЕБщҫЕДкЈ¬УРҫЕ·вЈ»ХвУлЛэДЗДкИҘГА№ъјУАыёЈДбСЗЦЭБўҙуС§ЦР№ъСРҫҝЦРРДҪУОТөД№ӨЧчТЕИұУР№ШЎЈЖдҙОКЗТ»ҫЕ°ЛИэДкЈ¬УР°Л·вЎЈЙП°лДкОе·вЈ¬¶а°лКЗМёМЖОДұкөБУЎЛэЧчЖ·өДКВЈ»ПВ°лДкөДИэ·вҝӘКјМбөҪЎ°іж»јЎұОКМвЎЈУРБҪДкБ¬ДкҝЁ¶јГ»УРКХөҪЈ¬ІВПлКЗТтОӘТ»ҫЕЖЯОеДкЛэФЪГҰЧЕРҙЎ¶әмВҘГОЎ·өДВЫОДәНУўТлЎ¶әЈЙП»ЁЎ·Ј»Т»ҫЕҫЕЎрДкФтОӘІЎіжҪ»ЖИЈ¬ЗоУЪУҰё¶Ј¬Г»УР¶аУаөДКұјдәНҫ«БҰБЛЎЈ

ЎЎЎЎОТёшЛэөДРЕУҰөұі¬№эТ»°Щ·вЈ¬ұҫКйКХБЛОеК®·вЈЁБнНвёҪКХБЛТ»ҫЕ°Л°ЛДкЛДФВИэК®ИХОҙРҙНкЎўОҙё¶УКөД°л·вЈ©Ј¬ҪУҪьЧЬКэөДТ»°лЈ»ХвөұИ»ТӘллЛОТФАКЎЈөЪТ»·вРҙУЪТ»ҫЕ°Л¶юДкЖЯФВК®ЖЯИХЈ¬ТСҫӯКЗКХөҪЛэЛДК®ҫЕРЕЦ®әуБЛЎЈХвТІКЗОТБф№эөЧөДөЪТ»·вЈ»БфөЧөДФӯТтКЗЛэУлДЗ·вРЕН¬КұНЛ»№БЛОТіКЗлЛэёДХэөДОДёеЎ¶ МТ»ЁЙИЎӘЎӘЦШ¶БХЕ°®БбЎ·Ј¬К№ОТЙоёРХс·ЬЎЈОТёшЛэөДЧоәуТ»РЕРҙУЪТ»ҫЕҫЕЛДДкК®¶юФВЦРС®Ј¬КЗәШДкЖ¬ЙПЛщёҪөД¶МјтЈЁГ»УРБфөЧЈ¬УЙЛэұЈҙжПВАҙЈ¬ҫНКЗТФАКФЪЛыІ©ҝНЙПУ°УЎ·ўұн№эөДЈ©ЎЈјшУЪЛэөұКұҪЎҝөЗйҝцФҪАҙФҪ»өЈ¬ёьІ»ФёИҘРЕҙтИЕЛэЈ¬НкИ«Г»УРБПөҪ°Лёц¶аФВәуЛэ»бН»И»ҙЗКАЎЈЈЁТ»ҫЕ°ЛОеДкЦБТ»ҫЕ°ЛБщДкјдУРК®ҫЕёцФВГ»УРҪУөҪЛэАҙРЕЎЈЈ©

ЎЎЎЎЎ¶јгЧўЎ·ЦРЦ»¶ФХЕ°®БбөДРЕҫНЖдДЪИЭұҫЙнј°ЛщЙжИЛОпЎўКВјюЎўөШөгәНөд№КөИЧчБЛЧўҪвЈ¬ОТөДК®Иэ·вГ»УРёҪјУЛөГчЎЈұҫКйФЪҝХјдИЭРнөД·¶О§ДЪІ»ө«¶ФЛэөДРЕҫЎБҝПкПёІыКНЈЁЧцХв№ӨЧчКұОТПлөҪИЛГЗЧўЙҜКҝұИСЗКұөДҫӨҫӨТөТөөДРДЗйЈ©Ј¬¶шЗТ¶ФОТёшЛэөДРЕТІјУБЛЛөГчЈ¬ПаөұУЪОӘЛэөДРЕЧчҪшТ»ІҪөДЧўҪвЎЈІйИХјЗЈ¬ХТЧКБПЈ¬»ЁБЛІ»ЙЩКұјдЈ¬ПЈНыДЬјУЗҝЛэДЗИэК®ДкөұЦРЙъ»оЎўРҙЧчәНҪЎҝөЗйҝцөДЗ°әуБ¬№бРФЈ¬УРЦъУЪ¶БХЯ¶ФЛэөДАнҪвЎЈ

ЎЎЎЎҫӯіц°жЙзҪЁТйЈ¬ұҫКйёҪКХДЪИЛТ»ЖӘәНОТБҪЖӘЧ·ТдХЕ°®БбөДОДЧЦЎЈОТөДБҪЖӘКЗТ»ҫЕҫЕОеДкҫЕФВЛэв§КЕәуУҰМЁНеұЁҝҜЦ®СыЎў»іЧЕҫӘгөәНұҜНҙҙТГҰМбұКёПіцАҙөДЎЈИЩ»ӘјЗТдБҰұИОТәГЈ¬РҙөДУЦКЗ»сөГХЕ°®БбҪцУРөДТ»ҙОЎ°ХЩјыЎұ¶шЧцөДНЁПьіӨМёЈ¬КфУЪөЪТ»КЦјЗВјЎЈХвИэЖӘҝЙТФЧчОӘКйРЕөДұіҫ°ЧКБПЎЈЦБУЪОТөДіӨОДЎ¶МТ»ЁЙИЎӘЎӘЦШ¶БХЕ°®БбЎ·ЛдИ»ұҫКйЦРВЕВЕМбөҪ№эЈЁИзЛэТ»ҫЕ°Л¶юДкЖЯФВОеИХөДРЕәНОТН¬ДкЖЯФВК®ЖЯИХөДРЕЈ©Ј¬ИҙТтәуАҙұаҪшТ»ұҫОДјҜЈ¬Йжј°°жИЁЈ¬ХвАпОЮ·ЁКХИлЈ¬әЬҫхТЕә¶ЎЈ

ЎЎЎЎЛОТФАКНЛ»№өДОТёшХЕ°®БбөДәҜјюөұЦРУРЛэФЪјёёц·вМЧұіГжБфПВөДКЦјЈЈ¬ҝЙЛгКЗБнТ»ҪДРТөД»ъФөЎЈіэБЛІ»ҫӯТвөДНҝДЁТФНвЈ¬УРАаЛЖКйРЕІЭёе»тРҙЧчМбёЩөДЧЦСЫЎЈУРТ»ҙҰұИҪПіӨЈ¬ө«К®·ЦБКІЭЈ¬¶шЗТНҝёДөГәЬВТЈ¬ДСТФұжИПЈ»ДЪИЭИҙУЦДНИЛС°О¶Ј¬ОТКФЧЕЧчБЛҪв¶БЈ¬БД№©¶БХЯІОҝјЎЈЛэФЪОТТ»ҫЕ°Л°ЛДкИэФВ¶юК®Т»ИХИҘРЕөД·вМЧұіәуЛщРҙөДЖ¬¶ОМбөҪОТТ»ҫЕ°ЛБщДкИэФВ¶юК®БщИХИҘРЕөДІҝ·ЦДЪИЭЈ¬¶ФҙЛОТЧчБЛҪвКНЎЈБнНвЈ¬ОТТ»ҫЕҫЕЎрДкК®¶юФВК®ОеИХёшЛэөДДкҝЁ·вМЧДЪјРУРЛэіӯОТТ»ҫЕ°Л°ЛДк°ЛФВИэИХёшЛэөДіӨРЕҪьәхИ«ОДЎЈКЗКІГҙФӯТтЈҝК№ОТДЙГЖЈ¬ТІУ°УЎБфёцјЗВјЎЈ

ЎЎЎЎТ»ҫЕ°Л°ЛДкИэФВК®ИэИХХЕ°®БбАҙРЕЦРУРХвСщТ»¶О»°Јә

ЎЎЎЎОТөДРЕ·ўұнГ»№ШПөЎЈИз№ыУРЙщГчЗлІ»ТӘёжЛЯИЛөД»°Ј¬РиТӘНҝДЁөГҫш¶ФҝҙІ»јыЈ¬ИфКЗФӯјюё¶УЎөД»°ЎЈНЁіЈТӘХТИЛУГёеЦҪіӯТ»·ЭЈ¬іӯКЦНщНщУРҙнЧЦЈ¬ЕЕЧЦУЦФЩМнТ»ЕъҙнЧЦЎЈУцУРУўОДЧЦЈ¬Б¬print ¶ј»бЖҙҙнЈ¬өЪТ»ёцЧЦДёУЦ°®АДёДҙуРҙЎЈЦ»әГЗл¶аРЈБҪұйЎЈ»№УРОТАлҝӘKingsley әуХвјёДкөДРЕЙжј°ҪьҝцЈ¬ОТЧФјәФӨұёРҙТ»ЖӘЎЈХвјё·вРЕКЗ·с№«ҝӘЈ¬ТӘЗлПИУ°УЎТ»·ЭјДёшОТҝҙҝҙЈ¬ұИҪПНЧөұЎЈ

ЎЎЎЎҝЙТФҝҙөГіцЛэ¶ФУЪЧФјәөДКйРЕ¶аГҙЦШКУЈ»ҫЎ№ЬПЦФЪАлҝӘЛэИҘКАТСҫӯК®ЖЯДкЈ¬ИЛУлКВ¶ј·ўЙъІ»ЙЩұд»ҜЈ¬ұҫКйФЪұаЧў·ҪГжИФИ»ҫЎБҝЧсКШЛэөДМбКҫЎЈ

>Па№ШРВОЕЈә

>ОД»ҜРВОЕҫ«СЎЈә

- ЎӨАҘЗъЎ¶ДөөӨНӨЎ·ББПаВн¶ъЛы ¶«Оч·Ҫ№ЕАПОД»ҜјӨЗйЕцЧІ

- ЎӨМҪ·ГЎ¶ВкДЙЛ№Ў··ЗОпЦКОД»ҜТЕІъҙ«іРИЛ КШ»ӨГсЧеЦЗ»Ы

- ЎӨТФҙ«ІҘЙз»бС§КУҪЗМҪЛчЈәРВЦР№ъЕ®РФРОПуұдЗЁ

- ЎӨЖҜСу№эәЈөДЎ°СуГАәпНхЎұЈә°Сҫ©ҫзіӘёшКАҪзМэ

- ЎӨЛ«УпПаЙщУлЦЪІ»Н¬ЈәөұПаЙщУцЙПЎ°Нб№ыИКЎұ

- ЎӨҪхАрЎў·рПөЎў№ЩРы...НшВзБчРРУпіЙОД»Ҝ·ыәЕ

- ЎӨ№К№¬НЖіцЎ°іхС©ЎұөчБП№Ю НшУСЈәіш·ҝЦұҪУЙэј¶УщЙЕ·ҝ

- ЎӨөЪК®ИэҪм»ЖөЫОД»Ҝ№ъјКВЫМіЈәС§ХЯТФК«ёиҪІКцјТ№ъЗй»і