жгУЖЩњОйзХШУЫћБЏЯВНЛМЏЕФЮозяХаОіЪщЁЃЭМ/МЧепФпжОИе

ЁЁЁЁ35ЫъЕФжгЬьАВЃЌвЛБВзгвВВЛФмЭќМЧИИЧзжгУЖЩњМћЕНЮозяХаОіЪщЕФФЧвЛПЬЃКЛыЩэЗЂЖЖЃЌЪЎЖрЗжжгРявЛОфЛАвВЫЕВЛГіЃЌблРсжБСїЁЃ

ЁЁЁЁ50ФъЧАЃЌвцбєуфНХЉУёжгУЖЩњБЛвдМЏЬхЭЕСИзяХаДІгаЦкЭНаЬЪЎФъЁЃ50ФъКѓЃЌвЛжБЩъЫпЕФЫћЃЌХМШЛМфПДЕНСЫ25ФъЧАЕФЮозяХаОіЁЃ

ЁЁЁЁЁАШЫЩњгаМИИі50ФъЃПШЫЩњгаМИИі19ЫъЃПЁБ2011Фъ7дТ21ШеЃЌжгУЖЩњУцЖдМЧепЃЌбЙвжзХЭДПрЗЂГізЗЮЪЁЃ

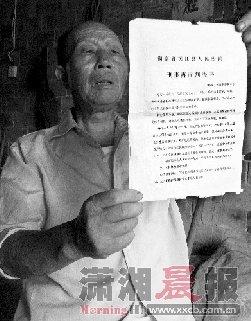

ЁЁЁЁЫћНёФъ69ЫъЃЌетБВзгДѓВПЗжЪБМфЃЌЖМЩњЛюдкЁАРЭИФЗИЁБЕФвѕгАРяЁЃ

ЁЁЁЁеыЖдетвЛЧщПіЃЌуфНЪаШЫУёЗЈдКЯрЙиИКд№ШЫБэЪОЃЌвЊВщСЫАИОэВХФмИјгшЛиИДЁЃжгУЖЩњЕФТЩЪІЫЕЃЌжгУЖЩњвбЯђЗЈдКЬсГіЙњМвХтГЅЩъЧыЁЃ

ЁЁЁЁ1 вђСИЛёзя

ЁЁЁЁуфНЙВЛЊеђЯмББДхЃЌЪЧЖДЭЅКўЧјЮЇКўдьЬяаЮГЩЕФДхТфЁЃ50ФъЧАЃЌФЧРяНаГрЩНЙЋЩчЯмГЩДѓЖгЁЃ

ЁЁЁЁ1942ФъЃЌжгУЖЩњГіЩњгкДЫЃЌЙЭХЉКѓДњЁЃ ВЛЕН17ЫъЃЌЫћвбГЩМвЁЃ

ЁЁЁЁЫћЪЧДѓЖгЕФЛљИЩУёБјЃЈЛљВуЙЧИЩУёБјЃЉКЭВжПтБЃЙмдБЁЃ

ЁЁЁЁ1960ФъЃЌЖджаЙњРДЫЕЪЧвЛИіЬиЪтФъЗнЃЌе§жЕЁАШ§ФъздШЛджКІЁБЦкМфЃЌШЋЙњДѓУцЛ§ШБСИЁЃжгУЖЩњКЭЦфЫћХЉУёвЛбљЃЌЖМдкДѓЪГЬУРяГдЗЙЁЃ

ЁЁЁЁКмЖржгУЖЩњЕФЭЌСфШЫЃЌЖМдкЛивфжаЬсЕНЁАЖіЁБзжЁЃЖДЭЅКўХЯЪЧКўФЯФЫжСжаЙњЕФСИВжЃЌуфНе§ЪЧЖДЭЅКўЕФКЫаФЕиДјжЎвЛЁЃМДБуЪЧетбљЕФгуУзжЎЯчЃЌдк1960ФъЃЌСИЪГЖЬШБЮЪЬтвВЗЧГЃбЯжиЁЃ

ЁЁЁЁЁАФаЩчдБУПЬь6СНУзЃЌХЎЩчдБУПЬь4СН8ЃЌвЛИідТ1СН8ЕФгЭЃЌИљБОГдВЛБЅЁЃЁБжгУЖЩњЛивфЁЃ

ЁЁЁЁЫћЕФЭЌСфШЫЖММЧЕУетИіЁАЖіЁБЃЌОЁЙмЖДЭЅКўЧјЪЧКўФЯФЫжСШЋЙњЕФСИВжЃЌОЁЙмуфНЮЛгкЖДЭЅКўЧјКЫаФЕиДјЁЃ

ЁЁЁЁНёФъ63ЫъЁЂдјИњжгУЖЩњвЛИіЪГЬУЕФдјОДЮФЫЕЃЌЫћЕБЪБдкЖСЪщЃЌОГЃГдвАВЫКЭмбТщИљФЅГЩЕФЗлзгЁЃЗХбЇТЗЩЯЃЌХіЕНЫЭСИЕФГЕЃЌОЭЭЕвЛаЉСИЗХНјЪщАќЃЌЛиМвАбЪщАќЗХЕЪзгЩЯЃЌгУАєзгДъЃЌАбЙШДъГЩУзКѓЩњГдЁЃ

ЁЁЁЁе§ЪЧетФъФъЕзЗЂЩњЕФвЛЯЕСаЪТЧщЃЌИФБфСЫжгУЖЩњЕФУќдЫЁЃ

ЁЁЁЁдкЫћЕФУшЪіжаЃЌФЧЪЧвЛИіКЎРфЕФЭэЩЯЃЌЩњВњЖгГЄРфФГПЊЛсЛиРДЃЌРДЕНВжПтЃЌевЕНЫћКЭСэвЛИіЩчдБРюФГЃЌЫЕвЊзЊвЦМИАйНяСИЪГЁЃ

ЁЁЁЁЁАЕБЪБЃЌЖгГЄШУИЩЪВУДОЭЕУИЩЪВУДЁЃЁБжгУЖЩњЫЕЃЌЫћУЛгаШЮКЮГйвЩЃЌ3ИіШЫвЛЦ№ЬєГіСЫМИАйНяСИЪГЁЃетаЉСИЪГЕФШЅЯђЃЌЪЧЁАВнЖбРяЃЌЕНДІЗХЁБЁЃ

ЁЁЁЁЁЊЁЊдкКѓРДЕФХаОіЪщжаЃЌЫћУЧБЛШЯЖЈЬєГіЁАЕОЙШЦпАйЖрНяЃЌИпСЛвЛАйЦпЪЎЦпНяЁБЁЃ

ЁЁЁЁОЁЙмАДеежгУЖЩњЕФЫЕЗЈЃЌЫћЁАПХСЃЮДЗжЁБЁЃ

ЁЁЁЁетМўЪТЗЂЩњКѓВЛОУЃЌЕБЕигжЗЂЩњСЫвЛЦ№ИќбЯжиЕФЪТЧщЁЃ

ЁЁЁЁЩЯНЛСИЪГЪБЃЌ45ЛЇЩчдБРћгУЫЭСИЕФЪБЛњЃЌЭЕзпСИЙШ1512НяЁЃ

ЁЁЁЁМЏЬхЕССИЃЌетдкЕБЪБЪЧЗЧГЃбЯжиЕФЪТЧщЁЃЙЋЩчХЩШЫзЗВщЃЌФПБъЫјЖЈСЫжгУЖЩњЃЌвђЮЊЫћЪЧБЃЙмдБЃЌЫћжЎЧАЭЕЙ§СИЃЌПЊСЫЯШР§ЁЃ

ЁЁЁЁБЛзЅФЧЬьЃЌжгУЖЩње§дкЕиРяИЩЛюЁЃЫћЫЕЃЌЭЛШЛРДСЫМИИіВЛжЊЪЧУёБјЛЙЪЧЙЋАВЕФШЫЃЌАбЫћбКСЫОЭЭљДѓЖгЪГЬУзпЁЃ

ЁЁЁЁ65ЫъЕФДхУёЭѕПЫгЭЫЕЃЌЫћИИЧзЕБЪБдквАЭтДђвАМІЃЌПДзХжгУЖЩњБЛзЅзпЁЃ

ЁЁЁЁЁАвЊЮвЙђЃЌЮвВЛЙђЃЌЫћУЧжаЕФвЛИіШЫЃЌвЛНХЬпдкЮвЭШЩЯЃЌЮвЙђЕЙдкЕиЃЌЫћУЧЫГЪЦАбЮвЫЋЪжЗДзХЯђЩЯЬЇЃЌЮвЭЗЬљдкЕиЩЯЃЌЫћУЧЬпЮвЁЃЁБжгУЖЩњЫЕЃЌЫћЕФгвРпвЛЕНвѕЬьОЭЬлЃЌОЭЪЧФЧЪБТфЯТЕФЁЃ

ЁЁЁЁЫћШЯЮЊЃЌздМКжЎЫљвдГіЪТЃЌЪЧвђЮЊЧЃЩцЕНздМКЕФИаЧщОРЗзЃЌгаШЫвЊећЫћЁЃЫћБЛзЅКѓЃЌгаШЫЬсГівЊХаЫћЪЎФъЭНаЬЃЌЕЋЕБЪБЙЋЩчЮфзАВПГЄВЛЭЌвтЃЌЫЕЫћМвЪЧЦЖЯТжаХЉЃЌВЛКУХаЃЌГ§ЗЧАбЁАНзМЖЃЈГЩЗжЃЉЁБЬсЦ№РДЁЃ

ЁЁЁЁКѓРДЃЌЫћИИЧзЕФНзМЖГЩЗжгЩЁАЦЖЯТжаХЉЁББфГЩСЫЁАЕижїЁБЁЃ

ЁЁЁЁЫћБЛХаСЫЪЎФъЁЃ

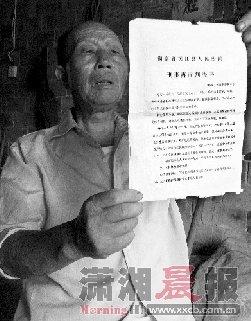

ЁЁЁЁЩѓХаЪЧдкЪГЬУОйааЕФЃЌХдЬ§епЖМЪЧЩчдБЁЃ

ЁЁЁЁжгУЖЩњЫЕЃЌЕБЪБЃЌЫћЛЙгавЛИіБчЛЄШЫЃЌФЧЪЧКЭЫћвЛЦ№зіЙ§ЛљИЩУёБјЕФДхУёЃЌЁАЫћУЧАВХХЕФЃЌЭъШЋзпЙ§ГЁЁЃЁБ

ЁЁЁЁЫћЕФИИЧзЃЌДјзХИпУБзгЃЌБЛбКдквЛБпХузХЁЃ

ЁЁЁЁЭѕПЫгЭЛивфЃЌжБЕНКѓРДЃЌвЛПЊЖЗељЛсЃЌжгУЖЩњЕФИИЧзОЭвЊеОдкЧАУцЃЌЁАФЧЪЧГдСЫПїЁЃЁБ

ЁЁЁЁ2 ЧєЗИЫъдТ

ЁЁЁЁДгЛљИЩУёБјЁЂВжПтБЃЙмдБЃЌЭЛШЛГЩЮЊНзЯТЧєЃЌдкФЧИіФъДњЃЌЮовьгкзЙШыЩюдЈЁЃ

ЁЁЁЁжгУЖЩњЫЕЃЌЬ§ЕНаћХаЪБЃЌЫћЛЙЪЧМсаХздМКЮозяЃЌжЛЪЧОѕЕУКмЮЏЧќЃЌЕБЪБЫћгавЛИіЧПСвЕФЯыЗЈЃЌдЉЧщзмЪЧЛсБЛЯДЧхЕФЁЃЁАВЛЪЧОГЃЫЕЃЌВЛЛсЗХЙ§вЛИіЛЕШЫЃЌВЛЛсДэзЅвЛИіКУШЫТ№ЃПЁБ

ЁЁЁЁДјзХетжжђЏГЯЃЌжгУЖЩњНјСЫЮЛгкхЂЯиЕФРЭИФХЉГЁЁЃЫћШыгќКѓМИИідТЃЌЗЈЙйЫЭРДСЫЫћЦозгЕФРыЛщавщЁЃ

ЁЁЁЁЫћвдМгБЖЕФШШГРЭЖШыЕНРЭЖЏЩњВњжаЁЃгаМИМўЪТЃЌЫћМЧЕУЬиБ№ЩюПЬЃК

ЁЁЁЁдкаоИДПхЕєЕФДѓЕЬЪБЃЌ13ИіШЫвЛзщИЩЛюЃЌБ№ЕФзщЖМЪЧ11ИіШЫЬєЭСЁЂ2ИіШЫЩЯЭСЃЌЫћШДШУЦфЫћ12ИіШЫЬєЭСЃЌздМКвЛИіШЫЩЯЭСЁЃ

ЁЁЁЁдкЪиУоЛЈВжПтЪБЃЌЫћЗЂЯжвЛИіЪЏЛвВжПтЦ№Л№ЃЌЕЋЪЧЃЌФЧИіВжПтдкЫћУЧЕФЛюЖЏЗЖЮЇжЎЭтЃЌЦфЫћЗўаЬШЫдБВЛИвЙ§ШЅЁЃЫћДѓЩљКАЃЌДѓМвСЂЙІЕФЪБКђЕНСЫЃЌвЊЪЧМгаЬОЭМгЫћвЛИіШЫЁЃдкЫћЕФЙФЖЏЯТЃЌДѓМвХмСЫЙ§ШЅЃЌМАЪБУ№СЫЛ№ЃЌВжПтжЛЩеЕєСЫвЛИіНЧЁЃ

ЁЁЁЁЫћЕБЙ§вЛЖЮЪБЦкЕФгУХЃзщзщГЄЃЌвЛДЮЃЌКщЫЎГхПхСЫлљзгЃЈРрЫЦгкЕЬАгЃЉЃЌЦфЫћШЫЖМХмСЫЃЌЫћЯыЦ№лљзгРяЛЙга6ЭЗХЃЃЌЩцЯеАбХЃИЯЕНДѓЕЬЩЯЁЃНсЙћЃЌХЃБЃзЁСЫЃЌЕЋКщЫЎГхзпСЫЫћздМКЕФЫљгаЮяЦЗЃЌАќРЈвЛжББЃСєЕФХаОіЪщЁЃ

ЁЁЁЁЫћЫЕЃЌРЭЖЏЮЊздМКДјРДСЫШйгўЃЌЫћЯШКѓСЂЙ§ЬиЕШЙІ2ДЮЃЌДѓЙІ3ДЮЃЌЦфЫћЕФаЁЙІЛЙКмЖрЁЃетаЉШйгўВЂУЛгаЮЊЫћЛЛРДМѕаЬЁЃдкХЉГЁЗўаЬжЎГѕЃЌжгУЖЩњВЛИваДЩъЫпаХЃЌвђЮЊЃЌКмЖраДЩъЫпаХЕФЗўаЬШЫдБвђДЫБЛХњЖЗЁЃ

ЁЁЁЁ1963ФъЃЌвЛУћЗжЖгГЄПДСЫЫћЕФВФСЯЃЌШЯЮЊЫћЪЧдЉЭїЕФЃЌЖЏдБЫћаДЩъЫпВФСЯЁЃгкЪЧЃЌЫћПЊЪМаДЩъЫпаХЃЌЕЋвЛжБУЛгаЛивєЁЃ1964ФъИуЁАЫФЧхЁБЪБЃЌЫћЕФЕмЕмаДСЫЗтЩъЫпаХЃЌЧыДѓЖгИЩВПШКжкЧЉУћИЧеТЃЌЬсГівЊЮозяЪЭЗХжгУЖЩњЃЌЕЋЪЧЃЌЁАЫФЧхЁБИЩВПВЛЭЌвтЁЃ

ЁЁЁЁ1971ФъГѕЃЌжгУЖЩњЛёЪЭЁЃДЫЪБЕФХЉДхЃЌвбШЁЯћЙЋЙВЪГЬУЃЌЕЋШдДІгкИпЖШЭГвЛЕФМЏЬхЩњЛюжаЁЃ

ЁЁЁЁ3 БЛгАЯьЕФЩњЛю

ЁЁЁЁжгУЖЩњЛиЕНМвРяЃЌФИЧзвбОЙ§ЪРЃЌИИЧзКЭзцФИгыЫћЯрЖдДЙРсЁЃ

ЁЁЁЁЩэИКЁАЕижїзгЕмЁБКЭРЭИФЪЭЗХепЕФЫЋжиЩэЗнЃЌжгУЖЩњЫЕЃЌздМКзмгавЛжжБЛШЫЦчЪгЕФИаОѕЁЃ

ЁЁЁЁЛиМвКѓЃЌЫћбЇСЫвЛЕувНСЦжЊЪЖЃЌгаЪБАяЩчдБПДПДВЁЁЃЕЋЪЧЃЌДѓЖгИЩВППЊДѓЛсЪБВЛЕуУћЕиХњЦРЙ§ЫћЁАаЁЖїаЁЛнЃЌЦШЁШКжкаХШЮЁБЁЃ

ЁЁЁЁЫћдйДЮНсЛщвбОЪЧ1975ФъЁЃдкБ№ШЫДщКЯЯТЃЌЫћзіСЫЩЯУХХЎаіЃЌЦозгБШЫћДѓМИЫъЃЌвбга5ИіКЂзгЁЃ

ЁЁЁЁЫћЕФЦозгЛивфЃЌЕБЪБКмЖрШЫЗДЖдЫћУЧНсКЯЃЌЫ§БОШЫвВВЛдИвтЃЌЕЋЫ§ЕФИчИчвЛжБЫЕжгУЖЩњЪЧдЉЭїЕФЃЌЫћУЧЛЙЪЧзпЕНСЫвЛЦ№ЁЃ

ЁЁЁЁЕкЖўФъЃЌЫћУЧЕФКЂзгжгЬьАВГіЩњЁЃ

ЁЁЁЁЁАЮФИяЁБЫцКѓНсЪјЁЃдкжгУЖЩњПДРДЃЌздМКЩъЫпГЩЙІЕФЯЃЭћДѓСЫЁЃ

ЁЁЁЁЫћвЛжБУЛгаЭЃжЙЩъЫпЁЃ

ЁЁЁЁЕЋЪЧЃЌКѓЙћвВГіЯжСЫЁЃЫћЫЕЃЌ1978ФъЃЌЫћЕФЩъЫпв§Ц№ЗДЕЏЃЌЙЋЩчЕФвЛИіВПГЄЫЕЫћЭЕЗЅбюЪїЃЌНЋДѓЖгЗжИјЫћМвЕФбюЪїЃЌздМКТђЕФДЛЪїЁЂЩМЪїШЋВПЪезпСЫЃЌЩѕжСЃЌЛЙВ№ЕєСЫЫћМвЕФвЛМфЗПзгЃЌЛЙЪезпФОСЯЁЃ

ЁЁЁЁзюРЇФбЕФЪБКђЃЌЫћУЧвЛМв8ПкЫЏдквЛМфЮнзгЕФСНеХДВЩЯЁЃ

ЁЁЁЁетжжзДПіЃЌвЛжБЕНСЫ1983ФъзѓгвЫћМвЦіСЫаТЗПВХИФЙлЁЃ

ЁЁЁЁжгУЖЩњЕФАИзгСЌЭЌФЧЖЅЁАЕижїЁБУБзгЃЌгАЯьСЫећИіМвЭЅЕФУќдЫЁЃ

ЁЁЁЁДхУёГТЪРУёЛивфЃЌжгУЖЩњЕФИИЧзОГЃБЛДїЩЯИпУБзгХњЖЗЁЃ

ЁЁЁЁдквЛЗнЩъЫпВФСЯЩЯЃЌжгУЖЩњаДЕРЃКЁАЮвИИдтЕНГЃФъХњЖЗЃЌЛМЩЯОЋЩёВЁЃЌзюжевжгєЖјжеЁЃЁБ

ЁЁЁЁ1962ФъЃЌжгУЖЩњЕФДѓИчдкКўББМрРћвЛИіХЉГЁЕБЩЯжаЖгГЄЃЌЩЯМЖзМБИЕїЫћШЅвЛИіЗжГЁЕБГЁГЄЁЃеўЩѓЪБЗЂЯжЫћВЛНігаИіЁАЕижїАжАжЁБЃЌЛЙгаИіЁАРЭИФЗИЕмЕмЁБЃЌЩ§ЧЈЕФЪТЛЦСЫЃЌСЌжаЖгГЄЕФжАЮёвВБЛГЗЕєЁЃ

ЁЁЁЁ1970ФъДњЃЌжгУЖЩњУУУУГіМоЃЌвВвђЮЊЁАЕижїЁБГЩЗжБЛЦХМвХХГтЃЌЦјЕУЭтГіКШХЉвЉЁЃКѓРДЃЌавПїжгУЖЩњМАЪБевЕНУУУУЃЌАбЫ§БГЛиЃЌгУЗЪдэЫЎЧРОШЃЌВХЧРЛивЛЬѕУќЁЃ

ЁЁЁЁЁАетНаРњЪЗЮлЕуАЁЁЃЁБжгУЖЩњИаПЎЁЃ1978ФъЃЌНгЕНЫћЕФЩъЫпКѓЃЌЕБЪБЕФЦНЗДЙЄзїзщдјевЙ§ЫћЃЌЫћБОвдЮЊЪТЧщЕФНтОігазХТфСЫЃЌВЛСЯЃЌЙЄзїзщШДНаЫћБ№дйЗАИЃЌЗёдђЃЌОЭВЛИјЫћНтОіМвЭЅНзМЖГЩЗжЕФЮЪЬтЃЌЁАЮвБЛЦШЧЉСЫзжЁБЁЃ

ЁЁЁЁ1982ФъЃЌдуфНЯиеўИЎдкИДВщжЎКѓЃЌИјжгУЖЩњЕФИИЧзЗЂРДЭЈжЊЃЌГЦЫћМвЕФЁАЕижїУБзгЁБЪєДэДїЃЌгшвдОРе§ЁЃ

ЁЁЁЁетЙЬШЛЪЧвЛИіЯВбЖЃЌЕЋжгУЖЩњЫЕЃЌздМКИпаЫВЛЦ№РДЁЃ