°°°°‘∂‘ŕ1652ńÍ£¨Ľ∆ĹŐīÔņĶőŚ ņįĘÕķ¬ř…£ľőīŽ∆ĺ“ņ√…ĻŇ◊ŚĻŐ ľļĻĶńĪÝѶ£¨ľŖ√ūņģ¬ÔŃŪ“Ľ÷ßŌĶłŃĺŔŇ…£¨ľīį◊ĹŐĶń≤ōįÕļĻ, ňśľī«◊ĶĹĪĪĺ©≥ĮÍÓ£¨īőńÍĪĽ«Ś≥Įň≥÷őĽ ĶŘŽ∑∑‚ő™°įőųŐžīů…∆◊‘‘ŕ∑ū°Ī£¨Ĺ®ŃĘ∆ūłŮ¬≥Ň…Ķō∑Ĺ’Ģ»®°£ņķ ∑÷§√ų£¨¬ķ°Ę√…°Ę≤ōłķĶĪ Ī ‹Õ≥÷őĶńļļ◊ŚÕ¨ Ű”ŕőų∑Ĺňý≥∆Ķń°į÷–Ľ™ĶŘĻķ°Ī£¨…ķĽÓ‘ŕ“ĽłŲ∂ŗ√Ů◊ŚĶńīůľ“Õ•ņÔ°£∂Żļů£¨őų≤ōņķ ņīÔņĶņģ¬ÔĪōĺ≠÷–—Ž≤Š∑‚∂®÷∆£¨≥…ő™“ĽłŲ≤Ľ’ýĶń ¬ Ķ°£

°°°°»Ľ∂Ý£¨Ō÷ĹŮĶŕ ģňń ņīÔņĶņģ¬Ô°§Ķ§‘ŲľőīŽÕ∂…Ūőų∑Ĺ°į◊‘”… ņĹÁ°Ī£¨≤ĽŅŌ‘ŔĶĪ÷–Ļķ»ň°£’‚őĽ◊™ ņĶń°į◊‘‘ŕ∑ū°Ī…ŪŇŻ≤ōļžŰ¬Űń£¨¬ķŃ≥∂—–¶£¨‘ŕ ņĹÁłųĶōīę ŕžÝ∑®£¨Ĺ≤Ķ√ŐžĽ®¬“◊Ļ£¨Őż’Ŗ…ű÷ŕ£¨Ń¨√ņĻķļ√ņ≥őŽ”į–«ņÓ≤ž°§Ľý∂ŻļÕ…Įņ °§ňĻÕ®£¨ńň÷Ń“—Ļ ∑®Ļķ◊ů“Ū◊‹Õ≥√‹Őōņ Ķń∑Ú»ňīÔń›į£∂Ż∂ľ≥…Ńň°įŌťļÕ◊”°Ī£¨ő™ňŻ“°∆žńŇļį°£

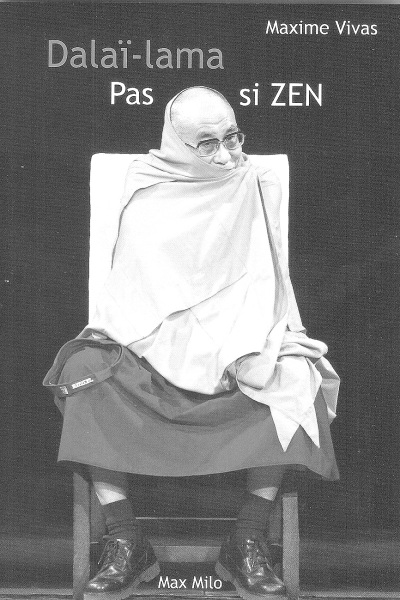

°°°°ĹŮ”–∑®Ļķ—ß’Ŗ¬ŪŅňőųń∑°§ő¨ÕŖňĻ(Maxime Vivas)ńśőų∑ĹŃ¶Õ¶īÔņĶ∑īĽ™Ķń≥ĪŃų£¨«◊łįőų≤ōŅľ≤ž£¨”ŕ2011ńÍ◊ę–ī–¬÷Ý°∂≤Ľ≤őžÝĶńīÔņĶņģ¬Ô°∑£¨łĪŐ‚ő™°∂īÔņĶņģ¬Ô’ŕł«ĶńŃ≥√ś°∑£¨»ę ť13’¬£¨”√ ¬ ĶĹ“Ņ™Ńň“ĽłŲőĪ…Ůžů°į√ųŌŗ°ĪļůĪŖĶń°įįĶ√ś°Ī°£

°°°°ő¨ÕŖňĻĹ“ŃňīÔņĶņģ¬ÔĶńņŌĶ◊°™°™ňŻ‘Á∆ŕ‘ŕőų≤ō ĪĶńį¬ĶōņŻľģ ¶łĶļ£“ÚņÔŌ£°§ĻĢņ’£¨ŌĶń…ī‚≥Ś∑ś∂”Ļ«ł…£¨1938ńÍ ‹Ō£Őōņ’ļÕŌ£ń∑ņ≥«◊◊‘Ň…«≤«Ī»Žőų≤ō£¨ĶĪŃňīÔņĶņģ¬Ô∆ŖńÍņŌ ¶£¨ŌÚňŻīę ŕ”ʔ԰ĘĶōņŪļÕőų∑ĹőńĽĮ°£»ň√«‘ÝľŻĻĢņ’Õ¨Ō£Őōņ’ļŌ”į£¨Ļ īÔņĶ∆ū≥űĹŖѶ≤ō◊ĺ£¨∂‘◊‘ľļłķĻĢņ’Ķń°į÷’…Ū”—«ť°ĪĻōŌĶĽšń™»Á…Ó°£1997ńÍ£¨∑®ĻķĶľ—›įĘŇĶ‘ŕļ√ņ≥őŽĹę’‚∂őÕý ¬Ňń≥…ĶÁ”į°∂őų≤ō∆ŖńÍ°∑£¨√ņĽĮ”…≤ľņ≠Ķ¬°§∆§ŐōįÁ—›ĶńĻĢņ’°£ľį÷Ńń«łŲĹū∑ĘĪŐ—ŘĶńĶ≥őņ壔ŕ2006ńÍňņ»•£¨īÔņĶľĪľĪļű∆∆√Ň∂Ý≥Ų£¨ő™∆šįŔį„ĪÁĽ§£¨≥∆“—Ļ ņŌń…ī‚ «ňŻ°į»Ž√Ňőų∑ĹļÕ≤Ĺ»ŽŌ÷īķĽĮĶń∆Ű√…Ķľ ¶°Ī°£īÔņĶ“Ľ÷ĪĻęŅ™≥∆1939ńÍ°™°™1945ńÍń…ī‚∂‘”ŐŐę»ňĶńīůÕņ…Īő™°į«į ņĪ®”¶°Ī£¨∂‘ĻĢņ’ł–∂ųīųĶ¬°£1994ńÍ£¨ňŻ‘ŕ¬◊∂ō’ŔľĮ÷ß≥÷őų≤ō∂ņŃĘĶńőų∑Ĺ÷Ý√Ż»ň Ņ£¨∆š÷–ĺÕ”–◊ųő™Ķ«…Ĺ‘ň∂Įľ“ĶńĻĢņ’ļÕį¬ňĻő¨–ŃľĮ÷–”™Ķń»ň÷÷—ßľ“≤ľ¬≥ŇĶ°§ĪīłŮŃĹłŲ«įń…ī‚Ķ≥őņĺŁ£¨“‘ľįŔţ∂ņ≤√’Ŗ∆§ŇĶ«–ŐōĶń‘≠÷«ņŻ◊§”°∂»īů Ļ√◊ł«∂Ż°§ňųņ≠ŇĶ°£”…īň≤Ľń—√ųį◊£¨īÔņĶő™ļő”ŕ1999ńÍļŰ”ű”ĘĻķ’Ģłģ Õ∑Ň‘ŕ¬◊∂ōĪĽ≤∂Ķń∑®őųňĻ∑÷◊”∆§ŇĶ«–Őō£¨∆š“‚ ∂–őŐ¨«„ŌÚ’—»Ľ»ŰĹ“°£

°°°°ő¨ÕŖňĻĹ“ ĺīÔņĶņģ¬ÔĶńŃŪ“ĽłŲ°įįĶ√ś°Ī£¨ «ňŻ”Ž»’Īĺį¬ń∑’śņŪĹŐÕ∑ńŅ¬ť‘≠’√ĽőĻīĹŠ£¨ĽŮ»°’‚“Ľ–įĹŐ∂‘°įőų≤ō ¬“Ķ°Ī“Ľ“ŕ»’‘™ĶńĹū«ģ‘ř÷ķ°£◊∑ň›∆ūņī£¨īÔņĶ”Ž¬ť‘≠ĶńīģÕ®∆ū ľ”ŕ…Ō ņľÕįň ģńÍīķ£¨ŃĹ»ň‘ŕ”°∂»ľŻ√śļů£¨÷Ń…Ŕ”–őŚīőĽŠőÓ°£īÔņĶ≥∆į¬ń∑ĹŐ°įīę≤•īů≥ň∑ūĹŐ°Ī£¨ňĶ¬ť‘≠ «łŲ°įļ‹”–ń‹Ń¶Ķń◊ŕĹŐĶľ ¶°Ī£¨ő™ňŻ»ų •ňģ◊£ł£°£ ŽŃŌ£¨1995ńÍ3‘¬20»’£¨į¬ń∑’śņŪĹŐ‘ŕ∂ęĺ©ĶōŐķ÷∆‘žŃň’ūĺ™»ę«ÚĶń…≥Ń÷∂ĺ∆Ý ¬ľĢ£¨…Ī…ň ż«ßőřĻľ∆Ĺ√Ů£¨◊Ô––ŃÓ»ň∑Ę÷ł£¨ĹŐ÷ų¬ť‘≠’√ĽőĪĽ∂ęĺ©∑®‘ļŇ–ī¶ňņ–Ő£¨“Ľ Ī ĻīÔņĶī¶ĺ≥ ģ∑÷řŌřő°£¬ť‘≠◊‘ľļ‘ŕ∆šňý÷Ý°∂◊ÓłŖ÷ł“ż°∑ņÔĻ©»Ō£¨īÔņĶőĮÕ–ňŻ°į‘ŕ»’ĪĺĹÝ––◊ŕĹŐłńłÔ°Ī°£Ķ¬Ļķ°∂ĹĻĶ„°∑÷‹ŅĮ«ŅĶų£ļ°į√Ľ”–īÔņĶĶń÷ß≥÷£¨¬ť‘≠łýĪĺ≤ĽŅ…ń‹Ĺ®ŃĘ∆ūňŻĶńĹŐŇ…ĶŘĻķ°Ī°£

°°°°°∂≤Ľ≤őžÝĶńīÔņĶņģ¬Ô°∑“Ľ ťĹ“ ĺ£¨īÔņĶľį∆š°įŃųÕŲ’Ģłģ°ĪĶńĽÓ∂Įĺ≠∑—÷ų“™ŅŅ√ņĻķ÷–—Ž«ťĪ®ĺ÷Õ®Ļż∆šňý ŰĶń°įĻķľ“√Ů÷ųĽýĹūĽŠ°Ī(NED)ŐŠĻ©°£īÔņĶĶń◊§Ľ™ Ę∂ŔīķĪŪ≤ĽĶ√≤Ľ≥–»Ō£ļ°į’‚ «łŲĻęŅ™Ķń√ō√‹£¨ő“√«≤Ęőř“ž“ť°Ī°£ĺ›∑®Ļķ°∂Õ‚ĹĽ ņĹÁ°∑‘¬Ī®Ī®Ķņ£¨°į…Ō ņľÕŃý ģńÍīķ£¨√ņĻķ÷–—Ž«ťĪ®ĺ÷ŐŠĻ©Ńň170ÕÚ√ņĹū°£°Ī°∂Ҷ‘ľ ĪĪ®°∑÷§ Ķ£ļ°į÷ĪĹ”ł∂łÝ’‚őĽ◊ŕĹŐŃž–šĶńńÍ∂»ĹÚŐýő™18ÕÚ√ņĹū°Ī°£ĺ›īň£¨◊ų’Ŗő¨ÕŖňĻĶ√≥ŲĹŠ¬Ř£ļ°įīÔņĶņģ¬ÔŅŕŅŕ…ý…ýňĶ◊‘ľļ“™Ī£őņőų≤ō»ň£¨∂ÝňŻ Ķľ …ŌłŁ «‘ŕő™√ņĻķ»ň£¨ő™√ņĻķ÷–—Ž«ťĪ®ĺ÷–ßņÕ°£°Ī◊ų’ŖĹÝ“Ľ≤ĹĹ‚ ÕĶņ£ļ°į√ņĻķ∂‘ŅīľŻ“ĽłŲ«ŅīůĻķľ“Š»∆ūł–ĶĹ≤Ľį≤£¨ĺűĶ√’‚ÕĢ–≤ĶĹ◊‘ľļ‘ŕ“ĽłŲĶ•ľę ņĹÁņÔĶńį‘÷ųĶōőĽ£¨Ļ ◊ ÷ķīÔņĶņģ¬ÔĶń∑÷Ń—‘ň∂Į£¨Ĺę÷ģ ”ő™Ōų»ű÷–ĻķĶń“Ľ÷÷ ÷∂ő£¨ĽĻŅ…“‘‘ŕ ņĹÁő›ľĻŐ§…Ō“ĽĹŇ£¨÷Ģ∆ūĺŁ ¬ĽýĶō°£°Ī

°°°°1959ńÍ3‘¬£¨őų≤ōłŃŌ√ĶĪĺ÷∂ŗ żłŃ¬◊∑Ę∂ĮŇ—¬“£¨īÔņĶņģ¬Ô≥ŲŐ””°∂»£¨‘Ý”√“Ľ«ß∂ŗÕ∑¬ŅĶńÕ‘∂”‘ň◊ŖŃň≤ľīÔņ≠Ļ¨“ĽŌšŌš¬ķ¬ķĹū“Ý÷ťĪ¶£¨∂ÝňŻ»ī…ý≥∆◊‘ľļ «°įňý”–őų≤ō»ň–“ł£Ķń‘ī»™°Ī°£

°°°°īÔņĶņģ¬Ô—Ô—‘£¨‘ŕňŻĶń…Ů»®Õ≥÷őŌ¬£¨°įőų≤ō‘Ý «◊Ó–“ł£ĶńĻķ∂»°Ī°£ő¨ÕŖňĻ≥‚÷ģő™īŅī‚ĶńĽ——‘°£ňŻĺŔ≥ŲŃĹ√Ż√ņĻķľ«’Ŗ≤…∑√ĻżĶńĪĽŃž÷ųÕ໕—Ř«Ú£¨Ĺō∂Ōňę ÷ĶńŇ©Ňęő™ņż£¨ňĶ√ųīÔņĶő¨Ľ§Ķń « ņĹÁ…Ō◊Óőř»ňĶņ°Ę◊ÓļŕįĶĶń÷∆∂»°£įŔÕÚŇ©ŇęĪĽĶĪ◊ų°įĽÓ…ŁŅŕ°Ī‘◊łÓ£¨95%Ķń≤ō√Ůőř»őļő»®ņŻ£¨÷Ľń‹ő™∑‚Ĺ®Ļů◊ŚļÕ…ģ¬¬∑Ģ“ĽĪ≤◊”ņÕ“Ř£¨‘ŕ÷∆∂»ĽĮĶń”ř√Ń÷–»ŐńÕ£¨Ņ’Ňőņī…ķ◊™ ņ°£Ĺ”◊Ň£¨ňŻ“ż”√ő¨Ņň∂ŗ°§”ÍĻŻ°∂≥Õ∑£ľĮ°∑ņÔĶń ęĺšņī√ŤĽśīÔņĶĶń√ś√≤£ļ°įŃž–šłķłĽ»ň≥©“ŻŅ™Ľ≥£¨»ī∂‘«Ó»ňňĶ£ļ°ģŇů”—£¨ņīłķő“ ō’ę£°°Į°Ī

°°°°ő¨ÕŖňĻ÷ł≥ŲīÔņĶĺŖĪłŃĹ’Ň√śŅ◊£¨“ĽłŲ « ľ÷’–¶»›¬ķ√ś£¨≥ Ō÷…∆Ńľ°Ę÷«ĽŘ°ĘŅŪ»›°ĘļÕ∆Ĺ◊ňŐ¨£ĽŃŪ“ĽłŲ «ĹŰ÷Ś√ľÕ∑£¨ĽÓÕ—Õ—“ĽłŲ ߬šĺż÷ų£¨∆šő®“ĽĶń…ķĽÓńŅĪÍĺÕ «∑ĶĽōņ≠»Ý£¨łīĪŔ‘≠ņīĶń…Ů»®÷∆∂»°£

°°°°ő¨ÕŖňĻ÷ł≥Ų£ļ’‚őĽňýőĹĶń°į •’Ŗ°Ī≤Ę≤Ľ°įŃ≤–ńĺ≤¬«°Ī£¨‘ŕ”°∂»īÔņľ»Ýņ≠Ķń°įőų≤ō…Á«Ý°Īīůł„ő®ő“∂ņ◊ū£¨ŇŇ≥‚“žľļ£¨∑ŤŅŮ∆»ļ¶∂ŗĹ‹–ŘĶ«–ř––’Ŗ°£

°°°°∂ŗĹ‹–ŘĶ«–ř––’Ŗ“≤Õ¨ Ű≤ōīę∑ūĹŐĶńĽ∆ĹŐ£¨‘Ý”ŕ1959ńÍ◊∑ňśīÔņĶľĮÕŇŃųÕŲĶĹ”°∂»īÔņľ»Ýņ≠°£Īĺņī£¨°įÕ¨ «Őž—ń¬Ŕ¬š»ň°Ī£¨”¶ł√°įÕ¨÷ŘĻ≤ľ√°Ī£¨Ņ…ňŻ√«»ī ‹īÔņĶį◊—Ř£¨ĪĽ÷ū≥Ų√ŇÕ•£¨∆šň¬√Ūľį∑ūŐ≥‘‚ī›ĽŔ°£ňš»ĽĽūĹ£÷«ĽŘ∑ū∂ŗĹ‹–ŘĶ«ĪĽĽ∆ĹŐĻ©ő™∑ūĹŐ°įĽ§őņ∑ū°Ī£¨Ń¨“Ľ∂»”Ž÷ģ∂‘ŃĘĶńīÔņĶņģ¬ÔőŚ ņ◊Óļů“≤∑Ó∆šő™°į…ŮŃť°Ī£¨Ņ…Ō÷ĹŮ ģňń ņīÔņĶ”ŕ…Ō ņľÕ∆Ŗ ģńÍīķ“ĽŐž“ĻņÔ√őľŻ∂ŗĹ‹–ŘĶ«£¨”Ž÷ģĹĽŃų£¨√ő–—ļů∂Ō∂®ňŻ «°į–įŃť°Ī£¨ ”÷ģő™“ž∂ň£¨ľŐ∂Ýįš≤ľ°įŽ∑ŃÓ°Ī£¨ĹŻ÷Ļňý”–≤ōīę∑ūĹŐÕĹĻ©∑Ó∂ŗĹ‹–ŘĶ«°£ňýőĹ°įőų≤ōŃųÕŲ’Ģłģ°Īňś÷ģ≥Ų√ś’Ú—Ļ°Ę«żłŌ…ķĽÓ‘ŕīÔņľ»Ýņ≠ĶńīůŇķ≥ŗ∆∂Ķń∂ŗĹ‹–ŘĶ«–ř––’Ŗ£¨÷¬ ĻňŻ√«őř√ŪŅ…ľń…Ū£¨Ńų¬šĹ÷Õ∑“‘ņŠŌī√ś°£

°°°°‘ŕňŻĶń ťņÔ£¨ő¨ÕŖňĻ–ū Ų°įőų≤ōŃųÕŲ’Ģłģ◊‹ņŪ°ĪĽĻĪŗ‘žĽ——‘£¨ő‹≥∆“ĽőĽ”–”įŌžĶń∂ŗĹ‹–ŘĶ«–ŇÕĹ°į÷Ń…ŔŃĹ°Ę»żīő∑√ő Ļż÷–Ļķ°Ī£¨°į∂ŗĹ‹–ŘĶ«–řŌį’Ŗ∂ľ «”…÷–Ļķ»ň◊ ÷ķĶńŇ—ÕĹ°Ī‘∆‘∆°£◊ų’ŖŐōĪūŐŠĶĹ£¨īÔņĶĹŮńÍ8‘¬‘ŕ∑®ĻķÕľ¬≥◊» –“‘°įīŔĹÝłų÷÷◊ŕĹŐľšĶńļÕ–≥°Īő™Ő‚Ĺ≤ĺ≠£¨ĽĻ’Ů’Ů”–ī Ķō«ŅĶų£ļ°į‘ŕő“√«’‚łŲ ņĹÁ…Ō£¨Īō–Ž”–≤ĽÕ¨Ķń◊ŕĹŐ£¨’‚ «ļ‹÷ō“™Ķń°£‘ŕłų÷÷≤ĽÕ¨īęÕ≥÷ģľšĶńļÕ–≥ĻōŌĶĽýī°…Ō£¨”¶ł√ŌŗĽ•ņŪĹ‚£¨Īňīň◊ū÷ō°£°Ī’‚őĽ∑®Ļķ—ß’Ŗ√ŤĽśīÔņĶņģ¬ÔĶńŃĹ√śŇ…ňĶ£ļ°į‘ŕÕ‚ĪŖ£¨ňŻňę ÷ļŌ ģ£¨ĪįĻ™«ŁŌ•£¨“ĽŃ≥Ļ‚≤ £¨¬∂≥ŲĹ∆ųÔĶńőĘ–¶£¨ĶÕ…ýŌł”Ô°£Ķę‘ŕ◊‘ľļĶń≤…“ō»īŌŗ∑ī «“Ľňę∂ĺ—Ř£¨łŖ…ýļ«≥‚Ķń–◊Ōŗ°£°Ī

°°°°”¶ł√ňĶ£¨ő¨ÕŖňĻ «Õ®ĻżīůŃŅ“ż÷§īÔņĶľį∆šňśī”Ķń—‘––ļÕňŻ◊‘ľļ–¬łįőų≤ōĶńľŻőŇ–ī≥Ų°∂≤Ľ≤őžÝĶńīÔņĶņģ¬Ô°∑“Ľ ťĶń°£‘ŕł√ ťĶń°∂–Ú—‘°∑ņÔ£¨ňŻŅ™√ŇľŻ…ĹĶōňĶ£ļ°į2010ńÍ7‘¬£¨ő“Õ¨°∂∑—ľ”¬řĪ®°∑°Ę°∂ ņĹÁĪ®°∑ļÕ°∂◊‘”…≥§√¨°∑ŃĹłŲľ«’Ŗő™°ģ«į“Ļ°Į–¬őŇÕݒ廕őų≤ō≤…∑√°£∆ū ľ£¨ő“≤Ľ»∑∂®ľłőĽÕ¨––ĽŠ“Ľ∆ūŅīĶĹÕ¨—ý ¬Ő¨°£ĻŇīķ’‹—ßľ“»ŻńýŅ®‘ÝłśĹŽ£ļ°ģŐ»»ŰīÝ◊Ň≥…ľŻ£¨ń«ĽĻ”– ≤√īĪō“™»•¬√”ő£Ņ°Įő“√«ľłłŲňš»ĽľŻĹ‚łų“ž£¨Ķę‘ŕÕ¨“Ľ ĪŅŐ“Ľ∆ūŅīĶĹĶń ¬őÔ «łýĪĺŌŗÕ¨Ķń£¨’ś ĶĶń£¨ĺ°Ļ‹īÔņĶņģ¬ÔĶń◊∑Ňű’Ŗ√«ī”ņī∂ľ≤Ľ‘Ý–ī≥ŲĻż’‚–©°£°Ī

°°°°◊ų’Ŗ÷ģňý“‘“™–ī’‚“Ľ∂őŅ™≥°į◊£¨ «“Úő™īÔņĶņģ¬ÔĽŮĶ√ĻżŇĶĪī∂ŻļÕ∆ĹĹĪ£¨≥…ő™∑®Ļķ√ĹŐŚ°įŇŲ≤ĽĶ√°ĪĶńŇľŌŮ£¨ň≠ł“ňļŌ¬’‚őĽ°į◊‘‘ŕ∑ū°Ī∆Ř∆≠»ňĶńľŔ√śĺŖ£¨ĺÕ «∑łŃňīůľ…£¨∆šőń’¬Īō‘‚∑‚…Ī°£

°°°°Ī ’Ŗ‘ŕ∑®Ļķ…ķĽÓ∂ŗńÍ£¨…Ół–‘ŕ’‚łŲ“‘°į◊‘”…”ŽŅŪ»›°Īő™»ŔĶńĻķ∂»ņÔ£¨ĹŁńÍņī–ő≥…Ńň“Ľ÷÷°įő®“Ľňľő¨°Ī£¨”»∆š «…śľįĶĹőų≤ōő Ő‚£¨÷Ľ»√°įőřĻķĹÁľ«’Ŗ◊ť÷Į°ĪÕ∑ńŅ¬ř≤ģŐō°§√∑ń…∂Ż÷ģĪ≤–ŇŅŕī∆Ľ∆£¨∑Ů‘ÚĺÕ»«ņī“ĽįÔ°į»ň»®÷ų“Ś∑÷◊”°Ī»ļ∆ū∂ÝĻ•÷ģ°£√ś∂‘’‚÷÷ĺ÷√ś£¨◊ųő™“ĽłŲ÷–Ļķ∂Ń’Ŗ£¨ő“ĺűĶ√°∂≤Ľ≤őžÝĶńīÔņĶņģ¬Ô°™°™īÔņĶņģ¬Ô’ŕł«ĶńŃ≥√ś°∑“Ľ ť◊ų’Ŗ¬ŪŅňőųń∑°§ő¨ÕŖňĻ «“ĽőĽ∆ń”–”¬∆ÝĶń’ż÷Ī÷ģ Ņ£¨»∑ Ķ÷ĶĶ√»ň√««’ŇŚ°£…ÚīůѶ